古物維護

|

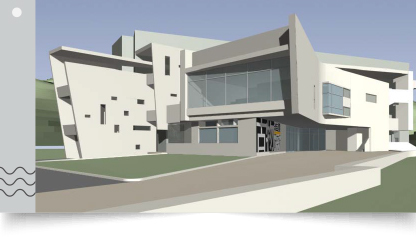

古物維護研究大樓 使用單位:博物館學與古物維護研究所 設計者:張樞建築師事務所 基地面積:642683平方公尺 建築面積:28913平方公尺 完工造價:四千五百萬 完工日期:2003.10 |

|

|

關於博物館學與古物維護研究所 本校博物館學與古物維護研究所是國內第一所從事古物維護的研究教育單位。依修復材質分為紙質文物與東方繪畫修復、油畫與木質文物修復、預防性文物保護等三組。修護工作 講求精密謹慎,在過程中各階段皆須攝影紀錄,這不僅對於自然光線有較高的要求,文物庫房與工作室更須保持恆定的溫度與濕度。這些需求加上基地的條件成為建築師在設計古 物維護研究大樓獨特的挑戰。 |

|

|

|

|

|

基地 古物維護研究大樓位於音像大樓後方,在東西走向的山凹之中,山坡上遍生竹林與相思樹林,形成最佳的天然屏障。為了避免造成與音像大樓景觀上的衝突,校方要求建築師降低 建築高度,因此於校區中央大道完全看不到該所館,只能循路蜿蜒抵達,隔絕了吵鬧與繁雜,宛如藏在桃花源的建築。 |

|

|

|

|

|

設計特色 古物維護研究大樓設計上的主要課題有四,設計的特色亦由此而生:

單純且便利的動線 文物維護工作,經常將文物搬動於工作室及庫房之間,並且在修復前中後,各階段皆須詳細攝影紀錄。因此人與文物的動線須清楚而精簡地安排。設計者在一至三樓設計四間文物 修復室、攝影室、典藏庫共六個空間,每層配置兩個空間在電梯左右兩側,並共同使用居中的電梯做垂直的動線連通。

運用北方的光源 為了讓工作室取得北方穩定的自然光源,設計師在四間修復室面向正北位置安裝大片落地窗形成北立面輕盈透明的形象;相對地,建築對外進出的南向,則考量保全與遮避陽光的 需求,採用大片的封閉牆,南實北虚形成明顯的對比。

層層對比的空間情境 基於實與虛的空間安排,設計師在建築形體的構成上,採用大片牆版與立方體共同組立的策略,在陽光與陰影的襯托下十分具有立體感。牆與牆之間或牆與方體之間,那牆隙或為 玻璃窗面或為露台,甚或完全留空,加上牆洞透進來會隨時間游走的陽光,更呈現出一種亟欲由牆隙向外延伸的不穩定感。刻意打破直角印象的樓梯、狭長的中庭轉折的廊道,提 供像立體畫派的多重視角,這是一段小但熱鬧的空間組群

唯有在穿過厚重的牆面,推門進入工作室的剎那才豁然開朗而靜定下來:寬敞而高的工作空間、大片落地窗加上穩定的北方光線,對比於門外成為穩定的中心,不再浮動。視覺向 上,大片的開窗也想多呼吸些新鮮空氣。刻意不排列的方格開口刻在樓梯牆板上,想必行走時也能從小洞中窺見室外灑落的陽光。環繞著走,就從每一個方向都有不同的體驗,你 決不會知曉轉個彎過去竟是另一種感受。

自然質感與材料 整棟建築的外表採用整片灰色的洗石子,素面的處理讓陽光與陰影有揮灑的空間,突顯出立體與版的形象。而小石粒構成的牆面則有石材的聯想,顯現厚實圍構的效果,更象徵防 護安全的期待。

風格與象徵 這棟建築物的風格基本上是現代主義的延伸,設計師採取的策略是將形式的構成動機擺在量體與光影的處理上,冷峻而理性。但又不甘於延用九十度直角的視覺習慣,刻意地配合 基地走向與機能需求而折出若干角度,讓理性的幾何線條稍得舒緩。

版與體則是進一步構成形體的主要元素,它們是光與影的舞台,位於夾縫的透空中庭與樓 梯動線正是最好的表現所在。因此我們可以說,這棟看似單純的建築,其內部是充滿騷動的;看似理性線條的背後,其實蘊藏了不甘寂寞。而這,不正是有待修護之古文 物一向給人的印象麼? |

|

|

|

|