建築繁殖場介紹

|

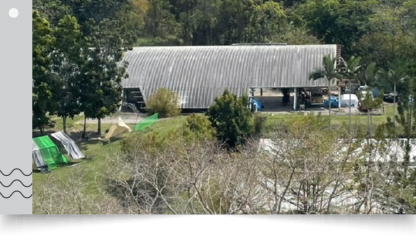

建築繁殖場 使用單位:建築繁殖場 設計規劃:呂理煌 基地面積:5625平方公尺 建築面積:300平方公尺 完工造價:181萬(鋼構) 設計年月:1999.05 施工年月:1999.06-09 |

|

|

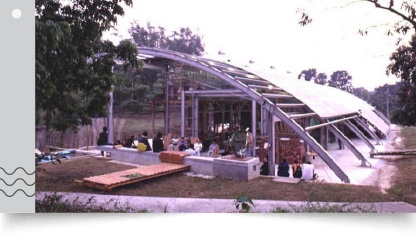

關於建築繁殖場 建築繁殖場,是本校建築研究所構造美學組的呂理煌教授於1998年時開始籌畫,並於1999年建成的工作室。初期只是以鍍鋅浪板所蓋出的一棟半弧形鐵皮屋,做為 從事建築「實作」教育的場所。繁殖場的第一屆學生,即開始以2*4、4*4松木與夾板為主要材料,開始 在其中搭建二樓的工作室夾層空間。隨著每屆新生的參與, 建築繁殖場的建築實驗,開始擴及到周邊的山坡地帶。在經歷3年師生們共同的努力經營後,於2002年獲得「遠東建築獎」首獎的榮耀,並獲得評審William Mitchell 與Greg Lynn等人 的讚賞。 |

|

|

|

|

|

開放的「空間構成」與探索: 建築繁殖場的基地位置,位於臺南藝術大學校園的邊陲山坡地上。 一方面以一大片草坡與圖書館等核心區域區隔開來;另一側則是以較高的山坡,分離了學生宿舍與 國樂系。基本上,建築繁殖場是處於一種較為「荒涼」的邊陲地帶,以一種「獨立」的姿態座落在校 園中,是由自然的果樹、山坡所包圍出的一片天地。而建築繁殖 場的主體建築,主要是做為各種中、小型木工、鐵工機具的實驗工廠,提供學生們進行「實作」試驗的主要基地。在有限的建築經費限制下,一開始便只有設立起鋼 骨的框架與屋頂。所有的面板均是以便宜的塑膠浪板圍封,以容許日後進行空間調整與再利用時,可以方便拆卸、改造。為了搬運大型材料的便利,繁殖場 四周均裝 設有大型的鐵捲門可以開啟。每當有人在繁殖場內進行工作時,四面開啟的鐵捲門與透明浪版,將整個繁殖場「開啟」成一 種完全「開放」的框架狀態。四周的荒野 對應著開放的工作環境, 讓學生們在每日的「實作」訓練中,以「身體」去探發、觀察四周的空間紋理與狀況。 |

|

|

|

|

|

「土地」出發的形式語言: 從校園內部的主要動線車道上望去,建築繁殖場半弧形的浪板屋頂形式,是沿著草坡的弧度,緩緩向天空升起,拋射出去。大面的鍍 鋅浪版在陽光的反射下閃著光輝, 在大面的草坡與天空之間,創造了一種寧靜的「場所」意向;而因為氣流而不斷在屋頂上轉動的「 香菇頭」,則在這一片寧靜的風景中,創造了些許的「動態」意向 , 也暗示了「人」的存在,以及「時間」的向度中,對於「繁殖場 」所具有的深刻意義。 |

|

|

|

|

|

多樣性的「構造關係」與不斷實驗的「人-物」介面: 在每一代繁殖場學生的操作實驗下,繁殖場的整體面貌,是一直保持在某種「施工中」狀態的。這種「不斷變動」便是繁殖場唯 一不變的基本精神。這樣的改變過程, 始得「建築繁殖場」的整體空間氛圍時時刺激著新一代的成員,要求他們不斷反省自身對於環境紋理的感知經驗與詮釋習慣,更重要的是動手去改造它、重新詮釋它。 因此這個「構造關係」與「人-物」間的介面,便在這樣的反覆影響下不 斷地發展與變化,螺旋地向更多未知的建築可能性去探索。 |

|

|

我們相信我的雙手及一顆具創作力的赤子之心,共同構築一畝築夢園的場景氛圍。繁殖場是一場建築空間的複合體營造。我們所進行的是:複體營造、複體生產、複體繁殖、 複體創造、複體開 發、複體對話、複體氛圍、複體情境;並記憶複體。這不僅是築 一場我們的建築夢及建築宣言,也是一場在發生中進行的實驗, 且這實驗是在遊戲述說著 一個永不休止的"築夢園"(真實虛擬)故事。 |

|